培養室マネジメントの課題

-見えにくさを解いて、みんなで支える仕組みへ-

生殖補助医療施設にとって、卵を大切に育てる培養室はまさに心臓部。

けれど、培養室は物理的にも機能的にも他部門から独立/隔離されがちで、中で何が起きているのかが伝わりにくい構造があります。

培養士は「間違いなく、より良い環境で」卵のお世話をすることに日々集中していますが、

その忙しさ・必要なもの・小さな工夫は、外からは見えにくいもの。

結果として誤解や評価のズレが生じ、モチベーションの低下や離職につながることもあります。

この稿では、まず“なぜ周囲に伝わらないのか”をやさしく整理し、次に今日からできる解決策

(見える化とコミュニケーションの型)をご提案します。

では最初に、培養室が見えない理由について、考えて見たいと思います。

- 構造上、様子が見えない

培養室は、卵の大敵である紫外線や外気の影響から守るため、窓が作れず、物理的に見えません。

また、外から見えるのは結果(妊娠率など)だけで過程が共有されないと言った問題点があります。 - 専門性の高さ

培養士の作業は繊細で、トレーニングを積んで習得するような専門性が高いものがほとんどです。

また、ラボ内で使われる言語(培養液、受精障害、バイオプシー…)は、一般的な言語に変換しないと伝わりにくいことも、理解を得にくい背景となります。 - 事件がないと情報が外に出ない

培養士が外部と連絡をとるときは、どんな時か。

もちろん、日々の申し送りなどで連絡をとるのが一般的ですが、何かトラブルが起きたときには、連絡を取らざるを得ません。

忙しさで、申し送りも必要最低限になっている状態では、詳しくコミュニケーションをとるときは、トラブル時のみ、という状況も、多くなってしまいます。 - 「間違いは起こらない」が前提になっている

もちろん、前項のようなトラブルは、起きる頻度としては、多くありません。

ただ、これは培養士がさまざまな工夫による不断の努力によって、危機回避が成り立っているケースがほとんどです。

見えない分、周囲からすると、危機回避は”あたり前”になってしまい、紡いだ努力は見えません。

何も起きない=価値がない、ということはなく、起きないようにしている価値があるかもしれません。

こういった日々の安定運用や小さな改善は評価されにくく、また議題にもなりにくい面があります。 - “時間のズレ”

培養室は、メインでは卵のお世話をしているため、忙しさのピークは他の部門とは異なること多いです。

卵の発育具合や、精子の少ない症例などで、早朝や深夜の作業になることもあります。

時間的にズレるということは、他のスタッフと顔を合わせる機会も減ってしまい、

ますますいつ何をしているか分からないという状況になりがちです。

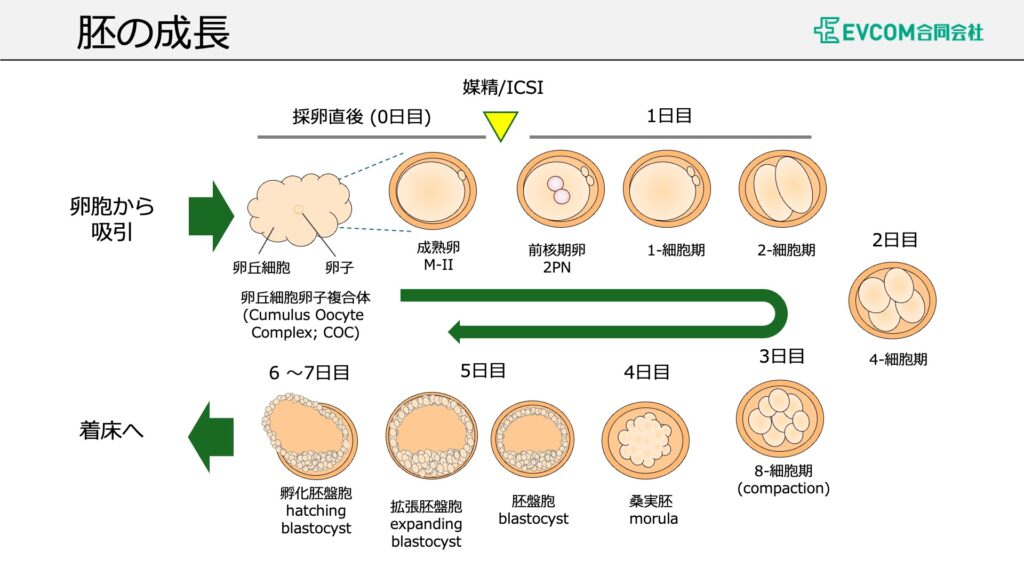

ここで、胚培養士の気質について、少し考察してみたいと思います。

胚培養士は、卵を中心とした仕事をするため、卵への強い愛情と慎重さ(良い意味で臆病)を持っていることが多いです。これは、安全文化の土台ともなる大切な気質です。

また、常に培養成績をモニターしているため、“良い培養成績=良い仕事”という責任感を持ちやすいのが特徴です。

一方、最低限のコミュニケーション能力は必要ですが、人とのコミュニケーションが得意とは限らないといった面があります。これは、室長によるサポートや、培養助手といったサポーターによって補完できる場合があります。

- 週15分のブリーフィング(やさしい“通訳”の時間)

忙しい中でも、施設スタッフ一丸となって働くためには、情報共有の場が重要です。

週に15分でもいいので、ブリーフィングの時間を持つことがおススメです。

その際、培養室からは先週の報告を行い、実施件数や小さな工夫も含めて、どのような業務だったかを外部に向けて報告しましょう。

また、基本的に採卵は採卵日の2日前に決まりますので、培養室としては、いつ忙しくなるかの見通しが立ちにくい面があります。患者さんが採卵の周期に入っているかどうかは、外来で把握できると思いますので、どのくらいが忙しくなりそうか、外来スタッフから報告があると、培養室としても(スタッフや物品の)準備ができるため、有用です。

培養室からの報告では、なるべく専門用語を使わないように工夫しましょう。

また必要な支援についても、諦めずに外部に知ってもらう努力も必要です。

ブリーフィングの議題の例をまとめました。

1.先週の報告(未然防止・小さな改善も含む)

2.今週/来週の見通しの共有 (外来スタッフからの連絡)

3.支援が必要なこと(設備・消耗品・人員)

4.その他(課題や今後の方向性など) - ミニ見学ツアー

他部署のスタッフで、培養室に入ったことがない、というケースも多くみられます。

培養室には、独特の1日の流れがあり、忙しい時間帯や比較的余裕のある時間帯などがあります。

時間のある時に、他部署のスタッフによる培養室の見学を実施することがおススメです。

また、胚培養士にとっても、生殖補助医療の一連の流れを知ることはとても重要なため、時間があるときは他部署の見学をすることも、相互理解のために重要です。

弊社では、培養室以外のスタッフにも有用な生殖補助医療の基本を抑えることができる

E-ラーニングサービス(Eカレッジ)を提供しています。

E-learningについて

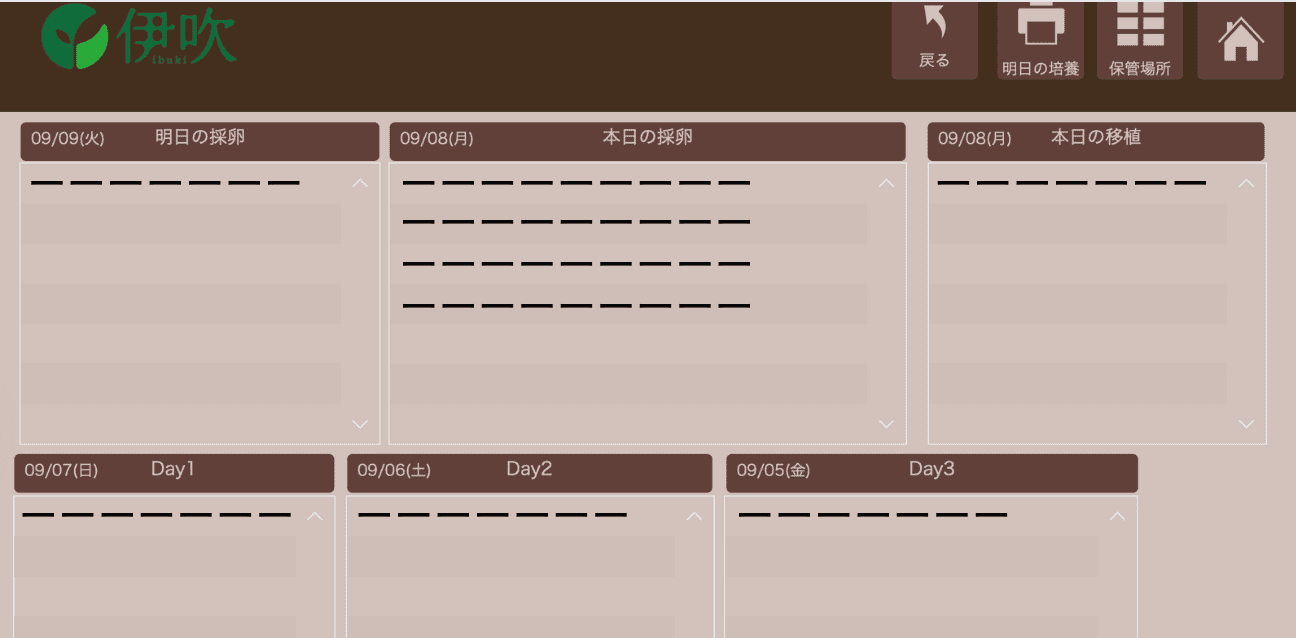

- 1枚ダッシュボード (培養室だより)

培養室でいまどのくらい培養しているか、精液検査、人工授精や採卵、移植の件数がどのくらいあるかが分かる資料を共有するだけでも、培養室の状況を理解するための情報になります。

毎日作ることは難しいかもしれませんが、週1回でもまずは簡易的なものから作成してみましょう。

このことにより、上記のブリーフィング資料が作成しやすくなったり、培養室の問題点が見えてくるメリットもあります。

弊社では、培養室内がどのような業務を行なっているかが外部からも分かりやすい

培養管理システム”伊吹”を提供しています。

伊吹について

とはいっても、日々の業務の忙しさから、上記の改善策の実施は、なかなか難しいかもしれません。

大切なのは、日々の改善の積み重ねのため、下記の2つのポイントで運用することが大切です。

- 「まず完璧に」 → 8割で運用開始、回しながら直す。

- 続かない → 用紙は1枚固定。”なるべく簡単”を目指す。

培養室の“見えにくさ”は、小さな工夫でやさしく解ける課題です。

週15分のブリーフィング、ミニ見学ツアー、1枚ダッシュボード——この3つだけでも、誤解が減り、努力がきちんと伝わるようになります。

悲劇なのは、誤解に気づかず、 ”伝わっていると思っていた”という勘違いから、ある日突然、モチベーションが下がってしまったり、離職につながってしまうことです。

これらのことは、院内だけでも始められますし、必要に応じて第三者が橋渡し役になると、言語化や合意形成がいっそうスムーズです。

弊社では、培養室の伝わりにくいを解決し、施設全体として円滑に業務を進めるためのコンサルティングサービスも行っています。

お問い合わせ先はこちら